着物で大江戸散策パート3です。

今日は神田をご案内したいと思います。

「宵越しの銭は持たない」

「火事と喧嘩は江戸の華」

江戸っ子のイメージってこんなんですよね(笑)。

そんな江戸っ子のなかの江戸っ子が、

住んでいたといわれるのが神田です。

広沢虎造の浪曲「石松三十石船」のセリフにもある、

「江戸っ子だってね」「神田の生まれよ」

のやり取りにみられるように、

江戸時代は神田はブランドだったんですね。

神田は徳川家康が江戸に入植した際に、

丸の内から日比谷にかけてあった、

日比谷入江を埋め立てる為、

(現在の日比谷公園や新橋周辺)

神田山を切り崩したことから始まります。

以前ブログに書いた銀座も、

この一大プロジェクトにより、

埋め立てられて今の形になりました。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

切り崩された神田山は、

現在の駿河台あたりでした。

駿河台という地名は、

徳川家康の家来の駿河出身者が、

屋敷を多く構えたことから名付けられました。

駿河台から小川町あたりまでの神田は、

武家地が母体になっていて、

一方内神田あたりのは町人街があり、

神田は武家が住む武家地と、

町人街で大きく2つに分かれていました。

神田の名所

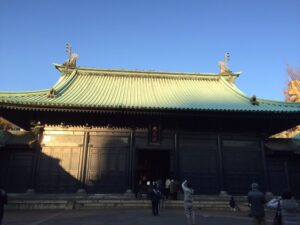

神田明神は日本三大祭りの一つである、

神田祭を取り仕切る神社です。

神田祭については以前書いた、

も見てみてください。

神田明神は江戸城の表鬼門守護の場所である、

現在の場所に遷座し、

「江戸総鎮主」として、

幕府や庶民の崇敬を集めてきました。

明治維新になり神田神社に、

正式名称を変えましたが、

神田明神の方が相応しい気がします。

神保町の世界最大の古書店街は、

明治維新になり多くの学校

(大学南校(現東京大学)や華族学院(現学習院) )が、

駿河台周辺の武家屋敷跡地などに集まり、

それに伴って形成されました。

ギリシャ正教の聖堂のニコライ堂は、

国の重要文化財にも指定されていて、

日本最大の正教会の聖堂です。

湯島聖堂は5代将軍徳川綱吉が建てたものです。

湯島天満宮とともに年中を通して、

合格祈願の為の参拝が絶えません。

現代の神田

明治維新後の明治11年に神田地域は、

神田区と呼ばれるようになりましたが

1947年に麹町区と合併し千代田区となりました。

現在神田○○町と呼ばれる地域が多いのは、

合併する際に神田の地名を惜しむ人が多かったため、

行政側がその声に応えたものです。

駿河台周辺は東大や学習院は、

別の場所に移動しましたが、

現在も明治大学や日本大学があります。

内神田周辺はオフィス街になっていて、

ビジネスマンの街になっています。

コメント